リノベーションを計画する際、多くの方が「固定資産税が上がるのでは?」という不安を抱えています。

実際には、リノベーションの種類や規模によって固定資産税への影響は異なり、適切な知識があれば増税を抑えたり、逆に減税につながるケースもあります。

本記事では、固定資産税とリノベーションの関係について詳しく解説し、築年数ごとの適切なタイミングや対策方法をご紹介します。

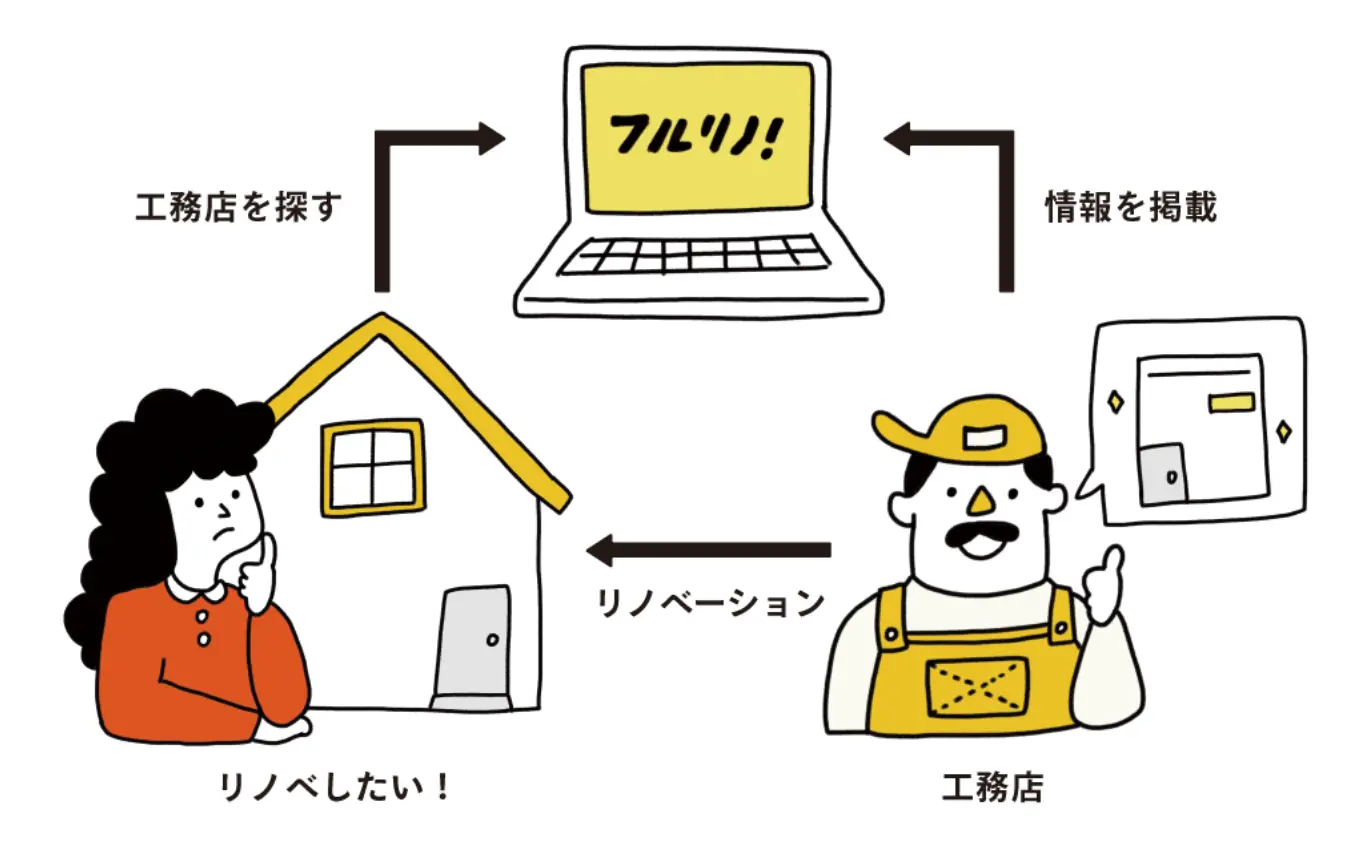

また、「フルリノ!」では、固定資産税に配慮したリノベーションの提案が得意な工務店を探せます。理想の住まいを叶えるため、ぜひ「フルリノ!」をご活用ください!

<<cta-line-01>>

リノベーションが固定資産税に影響するのか

リノベーションが固定資産税にどのような影響を与えるのか、多くの方が気になる点です。

結論から言えば、リノベーションによって一般的には大きな差は出ません。固定資産税の基準や決まり方、調べ方を理解することで、適切な計画が立てられます。本記事では、それぞれを詳しく解説します。

リノベーションで固定資産税は増減する?

リノベーションやリフォームの内容次第では、固定資産税が増減する可能性があります。

内装だけの変更や補修程度のリフォームでは税額が変わらないことが多いですが、建物の床面積を広げたり間取りを変更する大規模なリノベーションでは増額する可能性があります。

一方で、耐震改修やエコ住宅への改修を行う場合、減額が適用されるケースもあります。リノベーションの規模や内容に応じた計画が必要です。

大きな差は出ない

リノベーション後の固定資産税額は、増減する場合でも大幅に変化することは少ないです。

たとえば、戸建住宅の固定資産税は平均で年間約12万円、マンションの場合は約10万円が目安です。これらの金額は多少の増減があっても、家計全体への影響は限定的と言えるでしょう。リノベーションを行う際には、この点も考慮して計画を立てると安心です。

固定資産税に基準はない

固定資産税の評価基準は自治体によって異なり、明確な全国共通の基準はありません。同じ内容のリノベーションであっても、地域ごとに異なる判断が下される場合があります。そのため、計画前には自治体に確認することが重要です。固定資産税に関する情報を収集し、誤解や予期せぬ増額を防ぎましょう。

固定資産税の決まり方・調べ方

固定資産税は、評価額に標準税率(1.4%)を掛けて算出され、市区町村に納めます。評価額は地価公示の7割程度で、3年ごとに見直されます。調べる際には、不動産の評価証明書や固定資産税納税通知書を確認するか、役所で詳細を問い合わせることが可能です。正確な情報を把握し、計画を進めることが大切です。

固定資産税が上がるリノベーションとは

リノベーションの内容によっては、固定資産税が上がる場合があります。

特に「建築確認申請」が必要となる大規模なリノベーションでは増額の可能性があります。

以下に該当するケースを具体的に解説していきます。

床面積が増える

床面積を増加させるリノベーションは、固定資産税が上がる主な要因の一つです。

例えば以下の場合が該当します。

- 新しい部屋を増築

- 平屋を2階建てに変更

- 屋上や屋外に部屋を設ける

- 屋根と壁付きのバルコニーを追加

ただし、外壁からの出幅が2m以下で柱や壁がないバルコニーや、天井高1.4m以下でフロアの半分未満のロフトは課税対象外です。計画時に自治体の基準を確認しましょう。

用途が変わる

住居を店舗や事務所に変更すると、固定資産税の増額が避けられません。用途変更に伴い、不動産登記や建築確認申請が必要になり、評価額が再計算されるためです。さらに、住宅に適用される軽減税率が適用外となり、税負担が大幅に増加する可能性があります。

住宅の主要構造部に関わるリノベーション

柱、壁、床、屋根、梁、階段などの主要構造部に手を加えるリノベーションも、固定資産税が上がる可能性があります。特に木造3階建てや鉄骨2階建ての建物では建築確認申請が必要です。2025年からは木造2階建て以下で延べ面積が200㎡を超える建物も対象となります。スケルトンリノベーションの場合も同様です。

<<cta-info-01>>

固定資産税が変わらないリノベーションとは

一方で、固定資産税に影響しないリノベーションもあります。

以下の内容に該当するリノベーションでは、増税の心配が少ないと言えます。

- 経年劣化を原状回復する

- 設備を更新する

- 間取り変更なしの内装変更

- 建物の構造や面積を変更しない

- 評価額を上げにくい素材や仕様を選ぶ

経年劣化を原状回復

外壁や屋根の修繕、再塗装や防水工事など、経年劣化をもとの状態に戻す「原状回復」を目的としたリノベーションは、固定資産税に影響を与えません。老朽化した部分の修繕を行う場合も同様です。

設備の更新

キッチンや浴室の交換、給湯器の交換、断熱材や窓の入れ替えといった設備更新は、固定資産税には影響しないリノベーションの一例です。これらは主に生活の快適性向上を目的とするため、評価額の変動に直結しないケースが多いです。

間取り変更なしの内装変更

壁紙や床のフローリングの張り替えなど、間取り変更を伴わない内装変更も税額に影響を与えません。

比較的小規模なリフォームは固定資産税に配慮した選択肢としておすすめです。

建物の構造や面積を変更しないリノベーション

建物の主要構造部(壁、柱、梁、屋根、階段など)を変更しない範囲で行うリノベーションは、固定資産税に影響を与えません。以下の例が該当します。

- 部屋のレイアウト変更(間仕切り壁の移動など)

- 一部の間柱や間仕切り壁の改修

- 建築確認申請が不要な範囲の改修

リノベーション内容が税額に影響を与えないか確認しながら計画を進めることが重要です。

評価額を上げにくい素材や仕様を選ぶ

固定資産税を上げたくない場合、以下のような素材や仕様を選ぶことが効果的です。

- 標準仕様のクロスやフローリング

- シンプルな設備にして、ビルトイン設備を控えめに

建築確認申請が必要なリノベーションでも、こうした選択肢を採用することで評価額を抑えることが可能です。

固定資産税が下がるリノベーションとは

リノベーションによって固定資産税が減額される場合もあります。国や地方自治体が特定の条件を満たすリノベーションに対し、減税制度を設けているケースです。

以下のようなリノベーションが該当します。

- 耐震改修

- 省エネ住宅への改修

- バリアフリー化

- 長期優良住宅化

耐震改修

耐震改修を行うことで、固定資産税の減額措置を受けられる場合があります。国の「耐震改修に関する特例措置」によれば、工事完了の翌年度から2年間、固定資産税が1/2に軽減されます。主な条件は以下の通りです。

- 昭和57年1月1日以前に建築された家屋

- 現行の耐震基準に適合する耐震改修

- 改修工事費が50万円(税込)を超えること

また、耐震工事費の一部が所得税から控除される場合もあります。

詳細:国土交通省HP

省エネ住宅への改修

断熱改修を行う省エネリノベーションも、固定資産税の減額対象です。以下の条件を満たす必要があります。

- 窓や断熱材などを改修し、断熱性能を向上

- 改修費用が一定額以上

- 改修工事が指定の期限内に完了している

これにより、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されることがあります。

詳細:国土交通省HP

バリアフリー化

築10年以上の住宅で、特定の条件を満たしたバリアフリー改修を行う場合、固定資産税の減額を受けられます。条件の一例は以下の通りです。

- 65歳以上の高齢者、要介護者、または障がい者が居住

- 改修費用が50万円(税込)を超える工事

- 後の床面積が50㎡以上280㎡以下

翌年度分の固定資産税から3分の1が減額されることがあります。

詳細:国土交通省HP

長期優良住宅化リフォーム

耐震や省エネ性能を高めるリフォームで「長期優良住宅」の認定を受けた場合、固定資産税の減額措置を受けることができます。以下の条件を満たす必要があります。

- 床面積が50㎡以上280㎡以下

- 改修工事が令和8年3月31日までに完了している

- 耐震改修や省エネ改修が行われていること

長期優良住宅化リフォームは、性能向上と税負担軽減の両方を実現する選択肢です。

詳細:国土交通省HP

築年数ごとの固定資産税とリノベーションの変化

建物の築年数が進むにつれ、固定資産税額は徐々に減少しますが、それに伴い老朽化が進み、リノベーションの必要性が高まります。それぞれの築年数ごとに固定資産税の推移とリノベーションのポイントを解説します。

築20年:まだ現役!設備更新を検討する時期

築20年の建物は、固定資産税の評価額がピークを過ぎて徐々に減少している時期です。このタイミングでは、耐久年数を超えた設備の老朽化が始まります。

具体的なリノベーションとして以下が挙げられます。

- 給湯器やエアコンの交換

- キッチンや浴室の部分改修

- 省エネ性能を高めるための窓や断熱材の改善

快適性を向上させつつランニングコストを抑えることができるため、部分的なリノベーションが効果的です。

築30年:大規模修繕を視野に入れる時期

築30年になると、建物の外装や構造部分に劣化が目立ち始める時期です。

このタイミングで検討すべきリノベーションは以下です。

- 外壁や屋根の修繕

- 防水工事

- 耐震補強工事(必要に応じて)

固定資産税の評価額は新築時の30〜40%程度に減少していることが多く、税負担は軽減されています。

一方で、修繕費用の負担が増えるため、予算計画をしっかり立てる必要があります。

関連記事:築30年一戸建ての固定資産税はいくら?計算方法や軽減措置を詳しく解説!

築40年:全面リノベーションを検討

築40年を迎える建物では、内装だけでなく、配管や電気設備など目に見えない部分の劣化も進んでいます。考えられるリノベーションは以下です。

- 配管や電気系統の全面更新

- 内装の全面改修

- 断熱性能や省エネ性能の向上

評価額は新築時の20~30%程度に低下していることが多いですが、建物の維持管理費用が増えるため、長期的な視点でリノベーションを検討することが重要です。

築50年:建て替えかリノベーションか

築50年の建物では、固定資産税の評価額が最小限の水準まで下がっている場合が多いです。

しかし、建物の状態によっては建て替えを検討する必要が出てくることもあります。

以下の場合、リノベーションで対応可能です。

- 構造部分(柱や梁など)に大きな劣化がない

- 耐震性能が現行基準を満たしている

- 配管や電気設備が更新済み、または更新可能

コスト面や税負担を考慮しながら、どちらが最適か判断することが求められます。

関連記事:築50年一戸建ての固定資産税はいくら?計算方法と古い家の評価額・相続のポイント

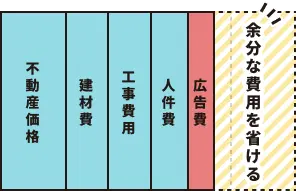

コスト面で建て替えよりもリノベーションが有利

建て替えは土地の造成や解体費用、新築費用などがかかり、大きなコスト負担を伴います。

一方、リノベーションであれば必要な部分に限定して改修が可能なため、以下のようなメリットがあります。

- 建て替え費用の2~3倍のコスト削減

- 税制優遇を利用してリノベーション費用を補助可能

費用対効果を考えた場合、多くのケースでリノベーションが有利となります。

リノベーションは固定資産税の急増を回避できる

新築の場合、建物の評価額が大幅に上昇するため、固定資産税が高額になる可能性があります。一方で築50年の建物をリノベーションで活用する場合、現在の低い税負担を維持しながら快適な住環境を実現することができます。

<<cta-private-01>>

リノベーションを考えているなら「フルリノ!」がおすすめ

リノベーションは固定資産税に影響を与える場合がありますが、適切な知識を持つことで増税を抑えたり、場合によっては減税を受けることも可能です。

本記事では、リノベーションと固定資産税の関係や、築年数ごとの適切なリノベーションのタイミングについて詳しく解説しました。

リノベーションを成功させるためには、多くの企業や事例を比較し、自分に最適な依頼先を見つけることが重要です。経験豊富なプロに相談することで、トラブルを避け、理想の住まいを実現する第一歩を踏み出せます。

リノベーションをお考えの方は、ぜひ「フルリノ!」をご活用ください。

全国の優良な工務店やリノベーション事例が豊富に掲載されており、理想の住まいづくりをサポートします。

直接リノベ会社とつながることによって、適正な価格でリフォーム・リノベーションを実現します。

理想の住まいづくりを、『フルリノ!』が全力でサポートします!

<<cta-consult-01>>

.jpg&w=1920&q=75)

.jpg&w=3840&q=75)