マンションの修繕積立金について「何に使われるの?」「相場はいくら?」などの疑問をお持ちではありませんか?

この記事では、修繕積立金の基本から、管理費との違い、物件タイプや築年数による相場の目安、そして将来の値上がり要因まで、マンションオーナーが知っておくべき情報を網羅的に解説します。

適切な修繕積立金の知識は、快適なマンションライフを送るだけでなく、将来の資産価値維持や、理想のフルリノベーション計画を立てる上でも不可欠です。

この記事を読めば、あなたのマンションの修繕積立金に関する疑問がきっと解決し、これからの暮らしや老後を安心して送るためのヒントが見つかるはずです。

<<cta-line-01>>

修繕積立金とは?マンション生活に不可欠な費用の基本を解説

修繕積立金は、マンションの長期的な維持管理のために不可欠な費用です。

本項では、なぜ修繕積立金が必要なのか、そして具体的に何に使われるのかを解説します。

なぜ修繕積立金が必要なの?建物の寿命と大規模修繕

マンションの建物や設備は、時間の経過とともに必ず劣化が進みます。劣化を放置すれば、安全性や機能性が失われるだけでなく、建物の資産価値も大きく低下してしまいます。

安全性や機能性を維持するために、計画的な修繕や改修、特に数年に一度実施される大規模修繕工事が不可欠となります。

修繕積立金は、将来の大規模な修繕工事に備えて、マンションの区分所有者全員で毎月積み立てていく費用です。

修繕積立金は法律で定められた義務であり、マンション全体の安全性や快適性を維持し、資産価値を守るための共同の「貯蓄」にあたります。

適切に修繕積立金が確保されているマンションは、建物の躯体や共用部が良好な状態に保たれています。

将来的に専有部分のリノベーションを検討する際にも、安心して計画を進めることができます。

修繕積立金は何に使われる?具体的な修繕内容と期間

修繕積立金の主な使途は、マンションの「共用部分」に関する大規模な修繕や改修工事の費用です。

- 大規模修繕工事(外壁、屋根、防水、共用部の補修など)の費用

- 給排水管、エレベーター、消防設備などの設備更新費用

- 日常の小規模な修繕や緊急修繕費用

修繕工事は長期修繕計画に基づいて行われ、概ね12~15年周期で大規模修繕が実施されるのが一般的です。

特に給排水管など共用部の適切な修繕状況は、水回りリノベーションの計画や費用に直結するため、重要な要素になります。

マンション修繕積立金の相場はいくら?適正価格をチェック

マンションの修繕積立金は、物件の規模や築年数、設備によって大きく異なります。

本項では、一般的な相場や国土交通省のガイドラインに基づいた目安、そしてご自身のマンションの積立金が適正かを確認するポイントを紹介します。

地域・専有面積ごとの平均相場

マンションの修繕積立金の月額は、一般的に専有面積に比例して高くなる傾向があります。

専有面積が広いほど、マンション全体の共用部修繕費用の負担割合が大きくなるためです。また、地域によっても相場に差があります。

国土交通省のデータによると、全国平均としては、専有面積1平米あたり月額200円~300円程度が目安とされています。

例えば、70㎡のマンションであれば、月に1万4,000円~2万1,000円程度が平均的な相場です。

都市部では、土地価格や建築費が高いため、修繕積立金も高めに設定される傾向にあります。

国土交通省のガイドラインが示す目安とは

国土交通省は、マンションの適切な維持管理を促進するため、「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を公表しています。

ガイドラインでは、専有床面積あたりの修繕積立金の目安額(平米単価)が示されており、建物の構造(RC造、SRC造など)や階数、建築延床面積の規模に応じて細かく目安を提示しています。

例えば、地上20階未満のマンションで、建築延床面積が5,000㎡未満の場合は平均335円/㎡・月、5,000㎡以上~10,000㎡未満の場合は平均252円/㎡・月という具体的な数値が示されています(2021年9月改訂版のデータに基づく)。

機械式駐車場がある場合は、維持管理費も加算されるため、全体の積立金はさらに高くなる傾向にあります。

参考URL:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001747009.pdf

あなたのマンションの修繕積立金は適正?チェックリスト

自分のマンションの修繕積立金が適正かどうかを判断するには、以下のポイントを確認するのが大事です。

- 周辺の同規模・同築年数のマンションと比較する

- 長期修繕計画が作成され、定期的に見直されているか確認する

- 積立金の会計報告が透明であるか確認する

- ガイドラインの目安と比較して極端に安くないか(将来の値上げリスク)をチェックする

各項目を確認すれば、将来的な負担やマンションの健全性を把握できます。

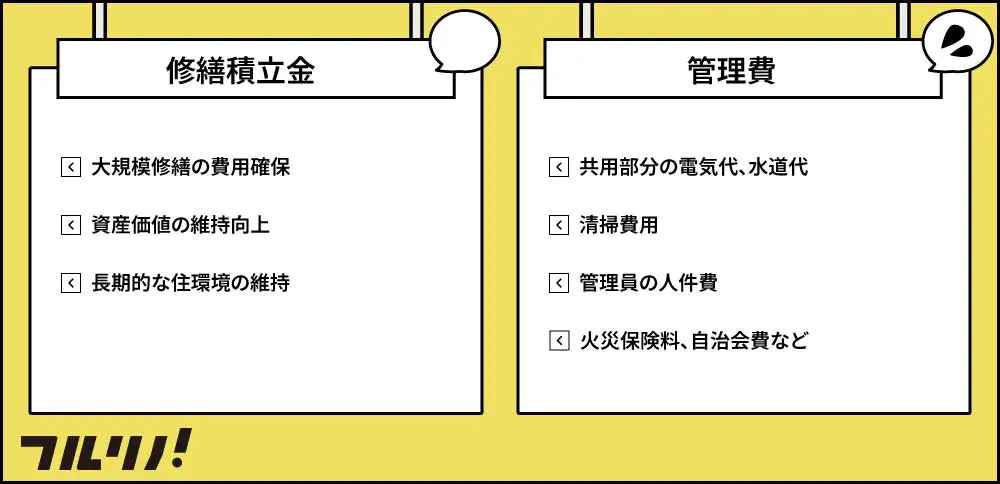

管理費と修繕積立金はどう違う?それぞれの役割と使途を徹底解説

マンションの維持費である管理費と修繕積立金は、目的と使途が異なります。管理費は日常運営、修繕積立金は将来の大規模修繕に充てられます。

管理費の役割と主な使途:日常のマンション運営を支える費用

管理費は、マンションの共用部分の「日常的な維持管理」にかかる費用、つまり日々のマンション運営を支えるためのランニングコストです。

- 共用部分の電気代、水道代

- 清掃費用

- 管理員の人件費

- 火災保険料、自治会費など

管理費は、マンションが日々快適に機能するために必要な「生活費」のようなものと考えると分かりやすいです。

修繕積立金の役割と主な使途:未来のマンション維持に必要な費用

一方、修繕積立金は、管理費とは異なり、数年~数十年に一度実施される大規模な修繕工事に備えるための費用です。

マンションの長期的な資産価値を維持し、将来にわたって安全かつ快適な住環境を保つ目的で、計画的に積み立てられます。

主な役割は、予測される高額な修繕費用を計画的に積み立てることにあります。修繕積立金は、マンションの「未来を守るための貯蓄」です。

両者の区別が重要な理由と確認方法

管理費と修繕積立金は、それぞれ使途が全く異なるため、混同せずに正しく理解しましょう。資金計画を明確にし、マンションの管理状況を評価する上でも不可欠な情報です。

マンション購入時や居住中に管理費と修繕積立金の費用を把握するには、管理規約や重要事項説明書に目を通し、さらに管理組合の総会議事録も確認することが大切です。

これらには費用の内訳や会計報告が詳細に記載されています。

マンションのタイプ別・平米別で見る修繕積立金の違い

マンションの修繕積立金は、物件のタイプ(タワーマンション、ワンルームなど)や専有面積によって大きく異なります。

本項では、それぞれの特徴と修繕積立金との関係について解説します。

タワーマンションの修繕積立金:大規模ゆえの修繕費用と高額化の理由

タワーマンション(超高層マンション)の修繕積立金は、一般的なマンションに比べて高額になる傾向があります。

主な理由は、高層建築物ならではの特殊な構造や設備の維持費用です。

- 高層エレベーター、機械式駐車場、大規模な共用施設などの維持費用

- 外壁の特殊清掃や補修費用

- 修繕工事の足場設置が困難で特殊工法が必要になるケース

これらの特殊な要因が、積立金を引き上げます。また、大規模な敷地や共用施設が多いほど、管理費と合わせて維持費全体が高くなります。

ワンルームマンションの修繕積立金:単身者向け物件の特徴と注意点

ワンルームマンションは、比較的専有面積が小さいため、月々の積立金自体は他のファミリー向けマンションと比べて低めに設定されていることが多いです。

しかし、投資用として購入されるケースが多いため、賃貸に出された場合のオーナーの費用負担意識が積立金の運用に影響を与える可能性があります。

実需用ワンルームの場合でも、管理費・積立金の内訳をしっかり確認しましょう。投資物件の場合、賃貸運用における費用負担も考慮する必要があります。

居住者の入れ替わりが激しい傾向があり、共用部の使用頻度が高いことも特徴の一つです。

分譲・中古マンションの修繕積立金:築年数が影響する相場と確認ポイント

「分譲」はマンションの販売形態を指すため、中古マンションも元々は分譲されたものがほとんどです。

したがって、分譲か中古かという区分そのもので積立金が異なるわけではありません。重要なのは「築年数」です。

新築時は販売促進のため積立金が安く設定されがちですが、築年数経過で上がる傾向があります。

中古マンションを購入する際は、現在の積立金だけでなく、以下の点を確認することが重要です。

- 長期修繕計画の内容と積立金の残高

- これまでの値上げ履歴と将来の値上げ予定

- 大規模修繕の実施状況と修繕履歴

- 滞納状況(滞納が多いと将来の修繕に影響)

物件価格だけでなく、維持費全体のバランスで判断しましょう。

専有平米数による修繕積立金の算出方法と適正性

マンションの修繕積立金は、一般的に「按分(あんぶん)方式」と呼ばれる方法で算出されます。各住戸の専有面積の広さに応じて、修繕積立金の負担割合が決まるというものです。

具体的には、「修繕積立金平米単価 × 専有面積」で算出できます。

例えば、修繕積立金の平米単価が月250円のマンションで、70平米の部屋に住んでいる場合、月々の修繕積立金は250円 × 70平米 = 17,500円となります。

算出基準は、各マンションの管理規約で詳細に定められていますので、購入時や居住中に確認するようにしましょう。

平米単価の適正性

国土交通省のガイドラインに示される平均平米単価(例えば、地上20階未満、延床面積5,000㎡未満のマンションで平均335円/㎡・月)を参考に、ご自身のマンションの単価を計算し、比較することが重要です。

- 単価が適切な場合: 長期修繕計画が十分に整備され、将来的な修繕費用にも備えていることが多く、管理体制が安定していると評価できます。

- 単価が低すぎる場合: 将来的に積立金の大幅な値上げが必要になったり、十分な修繕が行われず、建物の劣化が進行する懸念も生じます。

- 単価が高すぎる場合: 月々の負担が重くなりすぎることで、住民の金銭的負担が大きくなるほか、物件の競争力が落ちたり、売却が困難になるおそれも出てきます。

修繕積立金はなぜ値上がりする?「払えない」「高すぎる」と感じる値上げの理由と将来予測

修繕積立金は、物価高騰や人件費の上昇、建物の老朽化などにより、将来的に値上がりする可能性が高い費用です。本項では、主な要因と将来予測を解説します。

値上がりの主な要因:物価高騰、人件費、大規模修繕費用の上昇

修繕積立金の値上げには、主に以下の要因が複合的に絡んでいます。

- 建設資材価格の高騰

- 人件費(職人の賃金)の上昇

- 消費税率の変更

- 当初の長期修繕計画が甘かった、または見込み違いがあった場合

これらの要因が複合的に作用し、積立金の上昇を招きます。

高齢化と世帯収入の変化がもたらす影響

マンションの住民構成の変化も、修繕積立金の値上げに影響を与えます。

高齢化により、年金生活で積立金の値上げが負担になる世帯が増え、管理組合内での値上げ合意が難しくなる可能性があります。

また、経済状況の変化により世帯収入が減少すると、積立金の滞納リスクが増加も懸念されます。

管理組合内で値上げの必要性が生じた際、世帯状況の変化が、値上げの決議をより困難にする要因となることがあります。

将来的な値上げは避けられない?予測される値上げ幅

多くのマンションでは、将来的な値上げが避けられない状況にあります。

特に、国土交通省のガイドラインと比較して現在の積立金が低いマンションほど、将来の値上げ幅が大きくなる可能性があります。

長期修繕計画に沿って段階的な増額方式が導入されている場合には、ある程度の値上げ時期や金額が見通せます。

しかし、物価の急騰や予想外の大規模修繕が生じた際には、計画外の増額が必要になることもあります。

そのため、マンションを選ぶ際には、現時点での積立金だけでなく、将来的に見込まれる値上げまで視野に入れて、長期的な費用負担を見極めることが重要です。

修繕積立金の段階増額方式とは?どこまで上がる?具体的なシミュレーション

段階増額方式は、修繕積立金が長期修繕計画に基づき段階的に値上がりする方式です。

本項では、段階増額方式の仕組みとメリット・デメリット、そして具体的なシミュレーションを解説します。

段階増額方式とは?計画的な値上げの仕組み

段階増額方式とは、マンションの修繕積立金が、長期修繕計画に基づいて段階的に値上がりしていくように設定される方式のことです。

- 当初は安く設定し、一定期間ごとに値上げしていく計画

- 長期修繕計画と連動して設定される

段階増額方式では、新築時は購入者の負担を抑えるために積立金が低めに設定されます。

大規模修繕工事が必要となる時期(概ね12~15年周期)に合わせて、計画的に積立金が増額されていきます。

段階増額方式のメリット・デメリット

段階増額方式には、以下のようなメリットとデメリットがあります。

- メリット:

- 初期費用が抑えられる

- 計画的に値上げされるため予測しやすい

- デメリット:

- 将来の負担額が大きくなる可能性がある

- 値上げに反対が出ると計画が滞る可能性がある

シミュレーションで見る将来の積立金負担額

段階増額方式のマンションでは、将来の積立金負担額を具体的にシミュレーションして把握することが大切です。

例えば、新築時に月額7,000円だった修繕積立金が、5年ごとに1,000円ずつ増額し、築20年目には月額1万円を超えるケースが想定されます。

あるいは、大規模修繕のタイミングで一気に数千円の値上げが行われることもあります。

このようなシミュレーションは、長期修繕計画に記載されている値上げ計画や、不動産会社の担当者に確認すれば具体的な数値を得ることができます。

購入を検討している場合は、購入時の負担だけでなく、30年後、40年後を見据えた総額で判断するようにしましょう。

築年数ごとの修繕積立金推移:新築から20年、30年、40年でどう変わる?

マンションの修繕積立金は、築年数の経過とともに変化します。

新築時は安く、築20年、30年で値上げが起きやすく、築40年以上の超築古マンションではさらに積立金が高額になる傾向があります。

新築時の修繕積立金はなぜ安い?

新築マンションの修繕積立金は、一般的に相場よりも低めに設定されていることが多いです。相場が低いのにはいくつかの理由があります。

- 販売促進のため、意図的に低めに設定されているケースが多い

- 初期は修繕費用が発生しないため、低く抑えやすい

- 将来的な値上げを見込んでいない、または計画が甘い場合がある

築20年・30年で値上げが起きやすい理由

多くのマンションでは、初回の大規模修繕(築12~15年目頃)をきっかけに資金計画が見直され、そのタイミングで修繕積立金が引き上げられるケースが少なくありません。

築20年・30年は、共用設備の交換や給排水管などのインフラの老朽化が進み、まとまった修繕費用を確保する必要があります。

さらに、当初の予想以上に費用が膨らむこともあり、積立金が不足する事態に対応するため、追加負担が求められることもあります。

40年以上の超築古マンションの積立金事情

築40年以上の超築古マンションでは、さらに積立金に関する課題が深刻化する場合があります。建物の老朽化が進むため、大幅な修繕や改修が頻繁に必要になるからです。

このような背景があるため、積立金が過剰に膨らむか、あるいは不足しているマンションも少なくありません。

建て替え問題が発生したり、積立金不足による大規模修繕が遅れる恐れがあります。

築年数と積立金の関係性から見るマンション選びのポイント

マンション選びでは、築年数と修繕積立金の関係性を理解することが重要になります。

- 新築マンションは20年後、30年後の値上げリスクを考慮する

- 中古マンションは、現在の積立金だけでなく長期修繕計画の内容と積立金の総額、修繕履歴を確認する

- リノベーションを前提とした物件選びでは、築年数に応じた積立金の適正さや、将来の修繕計画の明確さを見極めることが重要。

<<cta-private-01>>

国土交通省のガイドラインから学ぶ!適正な修繕積立金と長期修繕計画

国土交通省のガイドラインは、マンションの適正な維持管理、特に修繕積立金の設定と長期修繕計画の策定で重要な指針となります。

本項では、その目的と計画の重要性、チェックポイントを解説します。

国土交通省ガイドラインの目的と重要性

国土交通省が公表している「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」は、マンションの適正な維持管理の促進を目的としています。

区分所有者の負担の公平性や計画性を確保するため、標準的な積立金の目安額や、長期修繕計画の作成・見直しの重要性を示しています。

ガイドラインは法的拘束力はないものの、多くの管理組合が積立金設定や長期修繕計画策定の参考としており、マンションの健全な運営に大きく寄与しています。

長期修繕計画の重要性:マンションの寿命を左右する計画

長期修繕計画は、マンションの将来の修繕内容、時期、費用を予測し、修繕積立金の額を定めるための、いわばマンションの「未来設計図」です。

長期修繕計画の有無と内容が、マンションの寿命や資産価値を大きく左右すると言っても過言ではありません。

建物のライフサイクル全体を見据えた長期的な視点が必要であり、計画の見直しを概ね5年程度ごとに行うことが重要とされています。

ガイドラインに沿った積立金・計画のチェックポイント

国土交通省のガイドラインに沿って、あなたのマンションの修繕積立金や長期修繕計画が適切であるかをチェックする際のポイントは以下の通りです。

- ガイドラインの平米単価と比較して、大きく乖離していないか

- 長期修繕計画が作成されており、計画的に積立が行われているか

- 計画に沿って定期的に修繕工事が実施されているか

- 管理組合の活動が活発で、計画が適切に運用されているか

修繕積立金の平米単価を解説!あなたのマンションは適正?

修繕積立金の平米単価は、マンションの健全性を測る重要な指標です。

本項では、平米単価の計算方法と平均値、そして平米単価から見るマンションの健全性や注意点を解説します。

平米単価の計算方法と平均値

修繕積立金の平米単価は、月額修繕積立金総額を総専有面積で割ることで算出できます。

例えば、月額修繕積立金が15,000円で、総専有面積が75平米の場合、平米単価は200円/平米となります。

国土交通省のガイドラインに示される平均平米単価(例えば、地上20階未満、延床面積5,000㎡未満のマンションで平均335円/㎡・月)を参考に、ご自身のマンションの単価を計算し、比較しましょう。

ガイドラインを確認すれば、現在の積立金が適正な水準にあるかどうかの目安を把握できます。

平米単価から見るマンションの健全性

修繕積立金の平米単価は、マンションの管理状況や健全性を判断するうえで、ひとつの有力な指標となります。

- 単価が適切な場合: 長期修繕計画が十分に整備され、将来的な修繕費用にも備えていることが多く、管理体制が安定していると評価できます。

- 単価が低すぎる場合: 将来的に積立金の大幅な値上げが必要になったり、十分な修繕が行われず、建物の劣化が進行する懸念も生じます。

- 単価が高すぎる場合: 月々の負担が重くなりすぎることで、住民の金銭的負担が大きくなるほか、物件の競争力が落ちたり、売却が困難になるおそれも出てきます。

平米単価が低いマンションの注意点

修繕積立金の平米単価が低いマンションは、月々の負担が少ないメリットがある一方で、将来的に大規模な値上げリスクを抱えている可能性があります。

必要な修繕ができていないと、建物の劣化が進み、将来的に資産価値が低下する恐れもあります。

物件購入時の安さに釣られず、長期的な視点で積立金の適正性を判断しましょう。購入後に後悔しないためにも、十分な確認が必要です。

築古マンションの資産価値と修繕積立金:高いと売れないって本当?

築古マンションの売買で修繕積立金の高さは気になる点ですが、「高いと売れない」とは限りません。

本項では、修繕積立金が高いことのメリット・デメリット、売却戦略、そして購入前に確認すべき点を解説します。

修繕積立金が高いことのメリット・デメリット

修繕積立金が高いマンションには、一見デメリットが多いように思えますが、実はメリットも存在します。

- メリット:

- 大規模修繕が計画的に行われ、建物の状態が良い

- 資産価値が維持されやすい

- 急な値上げの心配が少ない

- デメリット:

- 月々の負担が大きい

- 売却時に買い手が見つかりにくい可能性

積立金が高い築古マンションの売却戦略

修繕積立金が高い築古マンションを売却する場合、修繕積立金が単なる負担ではなく、マンションの「価値」であることを買い手に伝えることが重要です。

- これまでの修繕履歴や修繕状況の良さをアピールする

- 長期修繕計画がしっかりしている点を強調する

- 今後大きな値上げが少ない安心感を伝える

これらの点を強調すれば、買い手の不安を解消し、物件の魅力を伝えることができます。

購入前にチェックすべき積立金と資産価値の関係

築古マンションの購入を検討する際は、修繕積立金の多寡だけで判断せず、背景にあるマンション全体の管理状況を総合的に判断するのが大事です。

長期修繕計画、修繕履歴、管理組合の状況などを確認し、適正な積立金が資産価値維持には不可欠であることを理解した上で判断しましょう。

チェックを欠かさず行えば、将来的な後悔を防ぐことができます。

修繕積立金の知識をリノベーションに活かそう

修繕積立金の知識は、単なるマンションの維持だけでなく、リノベーションを成功させる上でも重要な判断材料となります。

物件選びから計画、資金把握、資産価値向上まで、賢く活用しましょう。

物件選びの判断基準に加える

リノベーションを前提にマンションを探す際、修繕積立金の状況を物件選びの重要な判断基準に加えることで、安心して計画を進められます。

- 積立金が適正か確認する

- 長期修繕計画の有無と内容をチェックする

- 積立金の運用状況を把握する

修繕積立金の知識を判断基準に加えれば、将来的な負担を考慮した賢い選択ができます。

関連記事:リノベーションに向いてる物件の探し方~中古マンション・戸建て購入の注意点・選び方

リノベーション計画に反映させる

修繕積立金やマンション全体の修繕計画を把握すれば、具体的なリノベーション計画を立てる上で役立ちます。

例えば、マンション全体の共用部の修繕計画と専有部分のリノベーションのタイミングを合わせれば、工事の効率化やコスト削減につながる可能性があります。

また、築年数や建物の状態を考慮した上で、必要なリノベーションの範囲や内容を決定するのも重要です。

関連記事:リノベーションにかかる期間は工事内容で変わる!流れや費用、仮住まいについて解説

将来の住居費を正確に把握する

リノベーションは一度きりの費用ですが、修繕積立金は継続的な費用です。修繕積立金を考慮すれば、長期的な資金計画を正確に立てることができます。

特に段階増額方式のリスクを理解し、将来的な値上げが住居費全体に与える影響をシミュレーションしておきましょう。

将来の住居費を把握しておけば、安心して長く住み続けられる家計設計を組み立てられます。

資産価値の維持・向上につなげる

適切な修繕積立金によってマンション全体が健全に維持されていることは、あなたのリノベーションした住まいの資産価値をさらに高めます。

マンション全体の価値が保たれることで、リノベーションによる専有部分の魅力が最大限に引き出され、結果として売却時のアピールポイントにもなります。

資産価値の維持・向上を目指すなら、修繕積立金への理解は欠かせません。

<<cta-info-01>>

リノベーションを考えているならフルリノ!で探そう

本記事では、マンションの修繕積立金の基礎知識から、相場、値上げの要因、そしてそれがリノベーションにどう影響するかまでを詳しく解説しました。

修繕積立金は、マンションの資産価値を守り、将来の暮らしを豊かにするリノベーションを成功させる上で、重要な要素です。

リノベーションで失敗したくないなら、たくさんの企業や事例から依頼先を決めることがおすすめです。

フルリノ!は、お客様の希望に寄り添い、豊富な実績と専門知識を持つリノベ会社や事例を多数ご紹介しています。

リノベーションを考えている方はもちろん、修繕積立金に関するご相談や、住まいに関するあらゆる疑問をお持ちの方は、ぜひ私たちフルリノ!にご相談ください。

専門のスタッフが、あなたの疑問を解消し、理想の住まいづくりを全力でサポートいたします。

リノベーションの相談、会社探しはこちらから!

<<cta-consult-01>>