「どうしてもうちの寝室は生活感が出てしまう…」

「ベッド周りがごちゃごちゃして、休まらない…」

「照明を工夫しても、ホテルのような陰影が出ない…」

理想の「ホテルライクな寝室」を目指す中で、こんな悩みを感じていませんか?

自宅の寝室を、旅先で出会うホテルのように非日常的で上質な空間に整えることは、1日の疲れをリセットし、質の高い休息を手に入れることにつながります。

しかし、単に高級な寝具に変えるだけでは、「生活感(衣類・配線)」の処理や「快眠」のための照明計画などの知識が不足し、かえって雑多で落ち着かない空間になりがちです。

ホテルライクな寝室づくりは、単に見た目を整えるだけでなく、「非日常感を演出するデザイン(陰影・素材)」と「快眠を促す機能性(動線・収納)」を両立させるのがセオリーです。

この記事では、ホテルライクな寝室の基本となる「ベッド配置(レイアウト)」から、「寝具の配色術」「照明計画」、さらには「生活感を隠すリノベーション収納術」まで、徹底的に解説します。

▼この記事でわかること

|

ホテルライクな寝室を実現するには、寝室の工夫に加えて「空間全体の共通ルール」を知っておくのが近道です。ホテルライクな住まいを叶える基本は、以下の記事で解説しています。

https://furureno.jp/magazine/hotel-like-house

登録はワンタップで完了。しつこい営業はありません。まずは公式LINEを友だち追加して、隙間時間に素敵なリノベ事例を眺めてみませんか?LINE登録で、眠りの質を高める情報を手軽にゲットしましょう。

<<cta-line-01>>

「ホテルライクな寝室」とは? その特徴と目指すもの

「ホテルライクな寝室」とは、ホテルの客室のように「洗練された非日常感」と「質の高い眠りを支える機能性」を両立させた空間のことです。

単なる「おしゃれな寝室」と大きく異なるのは、見た目の美しさだけでなく、以下の2点がデザインと機能の両面で計算されている点にあります。

- 生活感を徹底的に排除する(収納、配線、素材の統一など)

- 眠りの質を高める環境を整える(温湿度、光、音の調整など)

ここでは、「非日常感」と「眠りの質」をどう実現していくか、空間づくりのポイントを解説します。

まず押さえたい、ホテルライクな寝室の「基本の4要素」

ホテルライクな寝室を実現するためには、大きく分けて以下の「4つの基本要素」を整えることが重要です。この記事では、これらの要素を詳しく解説していきます。

1.ベッドを主役にしたレイアウト

ベッドを空間の主役として据え、それ以外の家具は最小限に抑えて、視線を整理しましょう。

2.色数と素材感の統一

空間全体で使用する色数を「3色以内」に厳密に絞り、寝具や家具の素材は上質かつシンプルなもので統一すれば、洗練された印象になります。

3.「快適な睡眠環境」への配慮

見た目の美しさだけでなく、年間を通じた温湿度コントロール、適切な遮光性、防音性などの「眠りの質」への配慮も欠かせません。

4.生活感を排除する「収納と動線」

日々の掃除の負担を減らし、「ものを置かない状態」をキープするため、生活感を徹底的に排除する「収納計画」と「動線設計」を考えます。

代表的なスタイル3選:「モダン」「リゾート」「クラシック」

ホテルライクと一口に言っても、目指すスタイルによって選ぶべき色や素材は異なります。ここでは代表的な3つのスタイルをご紹介します。

一つ目のモダン系は、都会のホテルスイートを思わせるスタイルです。

無彩色(白・黒・濃いグレー)が基調となり、「レザー調のヘッドボード」や金属、ガラス素材の照明をアクセントに使うことで、クールな陰影と静けさを演出します。

二つ目のリゾート系は、自然と調和するヴィラのようなスタイルです。

アースカラー(ベージュ・ブラウン)と自然素材(木・麻)が主役で、「木製ベッドフレーム」や観葉植物を取り入れると、リラックス感を最優先にした癒やしの空間になります。

三つ目のクラシック・ラグジュアリー系は、伝統的な高級ホテルのような重厚感のあるスタイルです。

重厚な色(濃紺・金)と光沢素材(ベルベット)を用い、「布張りのヘッドボード」や重厚なカーテンを左右対称に配置することで、包み込むような安心感を演出します。

生活感を隠す「収納」と「配線」のアイデア

ホテルライクな空間の「非日常感」は、「生活感」を徹底的に排除する考えから生まれます。

具体的には、スマートフォンなどの充電器や配線は、ベッド下や収納家具の内部に完全に隠す設計が必要になります。

また、就寝前の読書物や衣類は、扉付きの収納へと集約し、サイドテーブルやカウンターの上を常に空の状態にしておきます。

さらに、ごみ箱や加湿器などの生活家電も、壁や家具の色と質感を合わせ、インテリアのノイズにならないように配慮します。

生活感を抑えつつ、片付けが楽になる仕組みを設計すれば、散らかりにくく、心地よい空間づくりにつながります。

「眠りの質」を高める温湿度・光・音のコントロール術

上質な寝室は、見た目だけでなく「快適な睡眠」を支える機能性が重要です。ここでは「光」「音」「温湿度」の3つの要素に分けて、コントロール術を紹介します。

まず「光」のコントロールです。良質な睡眠のためには光の調整が不可欠です。手軽な方法として「遮光一級カーテン」を導入するだけでも、就寝時の暗さをしっかり確保できます。

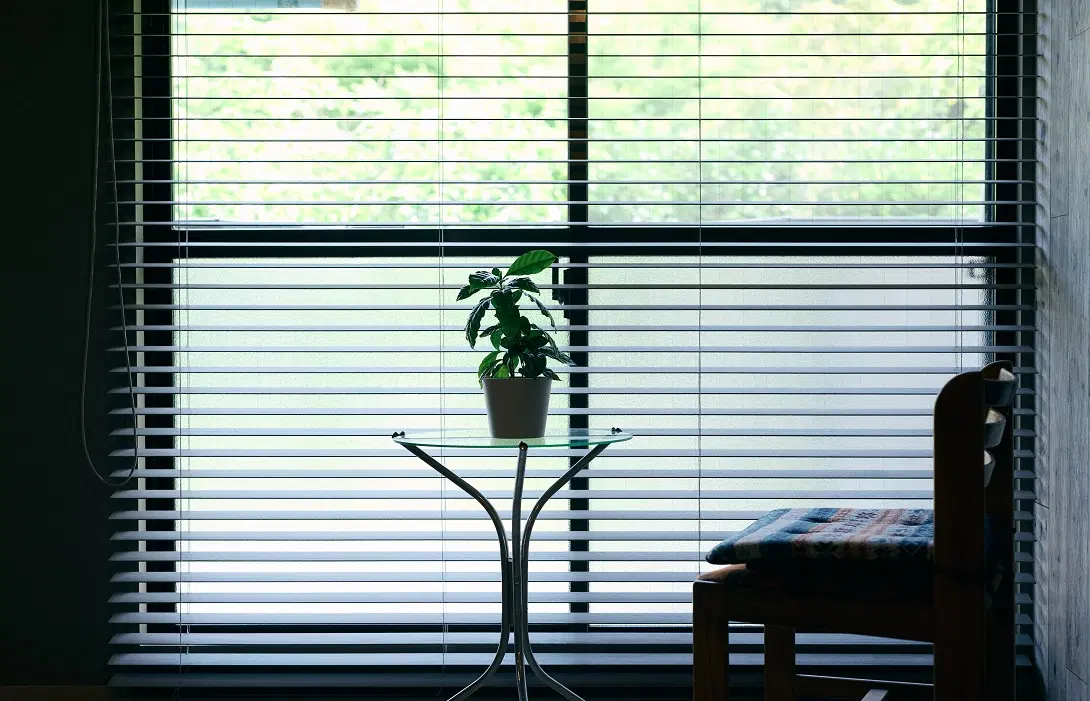

光の入り具合を繊細に調整したい場合は「ブラインド」も有効です。

次に「音」の対策です。外部からの騒音も眠りを妨げます。「厚手のカーテン」は、光だけでなくある程度の吸音効果も期待できます。

もしリノベーションが可能なら、既存の窓の内側に「二重窓(内窓)」を設置したり、壁や床に「吸音材」を使用したりすると、静かな環境をより確実に作れます。

最後に「温湿度」です。快適な睡眠には安定した室温と湿度が欠かせません。

まずはエアコンの機能に加え、「加湿器」や「サーキュレーター」で空気循環を整えることから始めましょう。

さらに根本的に解決したい場合、リノベーションで「断熱改修」を施して外気の影響を減らしたり、効率的な「換気計画」を見直したりするのが効果的です。

断熱性能を高めるリノベーション・リフォーム~一年を通して快適な住宅を作ろう~

上質な空間をつくる「素材」と「色」の選び方

寝室の「上質さ」は、素材感(テクスチャ)と色使いの統一性によって決まります。

例えば、寝具には、柔らかな肌触りと控えめな光沢を持つコットンサテンや高密度パーケールなどの上質なリネンを採用しましょう。

そして、空間全体で使用する木・ファブリック・金属などの素材の質感を三種類までに制限するのが大切です。

照明や家具の表面は、光を上品に拡散するマットな塗装と、柔らかい織り方のファブリックを組み合わせると、空間に奥行きが生まれます。

ご自身の好みのテイストを崩さずに、老後も長く大切に使える素材を選択すれば、将来的な買い替えの迷いや後悔を未然に解消できます。

失敗しないリノベ素材選びのコツ|プロが教えるポイントと実例集

「色の組み合わせや素材選び、自分一人では決められない…」そんな悩みは、プロに直接相談するのが一番です。WEB相談会で、あなたの好みに合うコーディネートを聞いてみませんか?無料相談で不安を解消しましょう。

<<cta-private-01>>

寝室レイアウトの基本は「ベッドを主役」にしたシンメトリー配置

ホテルライクな寝室の印象は、ベッドの配置で決まります。

特に、シンメトリー(左右対称)の配置は、視覚的な安定感と非日常的な緊張感を生み出し、空間を上質に見せることができます。

ベッドを空間の主役として際立たせるには、シンメトリーを意識した配置と、それに伴う動線設計が重要になります。

ベッド中心のレイアウトで考える「動線」と「通路幅」

ホテルライクな空間づくりの基本は、「ベッド中心」のレイアウトです。

寝室の扉を開けて入室した際の視線が、まずベッドの正面に誘導され、その壁面が美しく整って見えるように演出しましょう。

同時に、ベッド周りの「動線(人が通る道)」も大切です。

一般的に、人が横向きで通過するのに必要な通路幅は片側60cm以上、両側に人が立てる場合は70cm以上を確保しましょう。

また、枕元のスイッチやコンセントは、ベッドの左右どちらからでも使いやすい位置に整えておくと、日々の小さなストレスがなくなります。

夜間に暗い中を歩く際の動線の安全性を確保することで、将来のバリアフリーに対する不安を軽減できます。

サイドテーブルとランプの「シンメトリー配置」でホテル感を出す

ベッドを主役に引き立てるために、サイドテーブルとランプはシンメトリーに配置するのが「ホテルライク」を演出する技術です。

左右のサイドテーブルとスタンドライトは、同一のデザインで揃え、視覚的な安定感を生み出しましょう。

サイドテーブルの天板の高さは、マットレスの天面から±5cm程度に統一すると、ベッドで寝ている状態から手を伸ばした際に使い勝手が良くなります。

また、片側だけを便利な収納として使いすぎると、そこだけ生活感が出てしまいシンメトリーが崩れます。

左右のデザインを揃えるだけでなく、置くものや機能もバランスを取り、統一感を保ちましょう。

シンメトリー配置は、整理整頓が習慣化しやすく、生活感を抑えた空間づくりにも効果的です。

【6畳・8畳】狭い寝室でも実現する「シンメトリー」の実践ポイント

寝室が6畳や8畳と比較的狭い場合でも、シンメトリーの「考え方」を取り入れることは可能です。

例えば、ベッドを壁に寄せて片側のみ通路を確保する場合、通路側のサイドテーブルはごく小さなものや、壁に設置する「ウォールシェルフ」などで代用すると圧迫感を減らせます。

ベッドを中央に置く場合もヘッドボードの中央の壁面には、大きすぎないアートを飾り、ベッドの足元にスツールやベンチを配置すると、空間全体が引き締まった印象になります。

床にはベッドの周りを囲むようにラグを敷き、視覚的に「ゾーニング(エリア分け)」をすると、空間にメリハリが生まれます。

こうした工夫で、狭い空間でもバランスの取れた、落ち着きのある寝室を目指せます。

狭いワンルームをおしゃれで広く。リノベーションのコツと費用相場を解説

寝具・カーテンの色選び:ホテルライクな「配色」と「素材」の基本

上質な寝室を形作る上で、ファブリック(寝具・カーテン)の配色と素材選びは重要です。

色は「非日常」のムードを作り出し、素材は「快眠」という機能性に直結します。特に、生活感を消して上質さを際立たせるための色数の絞り込みが成功の鍵になります。

寝具配色の基本|「3色ルール」と「差し色」の使い方

ホテルライクな寝具配色の基本は、「白・グレー・アースカラー(ベージュ、ブラウン系)」などの視覚的な刺激が少ない色で構成することです。

まず、シーツや布団カバーのベースカラーを「白」にして清潔感を出し、サブカラーとして「グレー」や「アースカラー」「寒色系(ブルー系)」を取り入れるのが定番です。

空間全体で使用する色数は3色以内に絞り込みましょう。

彩度を抑えた「くすみカラー」で整えると、光が当たった際の色のにごりを防ぎ、リラックスしやすい落ち着いた雰囲気を保てます。(※興奮色とされる赤やオレンジは避けましょう)

また、ベッドスローやクッションは、基本色で整えた寝室にアクセントを加える重要なアイテムです。

掛け布団のシワを隠す役割も担い、足元1/3程度に配置するとホテル感が出ます。差し色として使う場合も、素材は控えめな光沢があるものを選ぶと、高級感を演出できます。

上質さを決める「素材」の選び方|光沢感と肌触り

寝室の上質な雰囲気は、寝具の「光沢感(見た目)」と「肌触り」で決まります。目指すテイストに合わせて選びましょう。

- モダン・クラシック系: 「サテン織り」や「高番手コットン」のような、滑らかな光沢感(=高級感)を演出する素材を選びます。

- リゾート系: 「リネン(麻)」や「ワッフル織り」のように、自然な風合いと立体感(=上質さ)を演出する素材が適しています。

プロのテクニックとしては、「滑らかなシーツ」と「立体的なベッドスロー」など、異なる質感を意図的に組み合わせることで、空間に深みを出すことができます。

カーテン・ブラインドの選び方|「遮光性」と「丈」でホテル感を

カーテンは寝室の広範囲を占めるため、空間のテイストと快眠に大きく影響します。

まず「快眠」のためには、「遮光一級」が基本です。

また、ホテルのような「重厚感(上質さ)」を出すためには、カーテンの丈は天井から床まで届く「総丈」にし、ヒダをたっぷりとるのが鉄則です。

配色は、壁紙に馴染ませる「アイボリー」や「グレー」、あるいはベッドスローなどと色を合わせた「アクセントカラー(濃紺、ブラウン等)」で統一しましょう。

派手な柄物は非日常感を損なうため注意が必要です。

もしシャープなモダンテイストを目指すなら、布製のカーテンではなく、「バーチカルブラインド(縦型)」や「調光ロールスクリーン」を選ぶと、より空間が洗練されます。

掃き出し窓カーテンで後悔しない選び方|サイズの測り方と、暮らしが変わる窓まわりの工夫

ホテルライクな寝室は「ベッド」で決まる。フレーム素材とヘッドボード選びのセオリー

寝室の印象と快適性は、「ベッド」そのものの選び方で決まります。特に、フレームの素材とヘッドボードのデザインは、目指すホテルのテイストを決定づける重要な要素です。

素材へのこだわりと、将来的な使いやすさを考慮した高さ選びのセオリーをご紹介します。

【ベッドフレーム素材】木・ファブリック・レザーの特徴と選び方

ベッドフレームの素材は、寝室のテイストを決定づける重要な要素です。

ウッド(木製)フレームは、温かみや経年変化を楽しめるため、ビンテージやリゾート系のテイストに適しています。

ファブリック(布張り)フレームは、柔らかな雰囲気を演出し、遮音性も期待できます。

レザーフレームは、重厚で高級感のあるモダン・クラシックなテイストを演出します。本革は味わい深いですが、手入れの容易さやコストを重視するなら合皮も選択肢に入ります。

ご自身の憧れのテイストと、日々の手入れの頻度を考慮して素材を選ぶことで、素材感へのこだわりと掃除のしやすさを両立し、将来的な後悔を予防できます。

【フレームの高さ】ロー/ハイの比較:圧迫感を抑え部屋を広く見せるコツ

ベッドフレームの高さ選びは、部屋の広さと将来の使いやすさを考慮する必要があります。

天井高が低い部屋や6畳程度の寝室では、ロータイプ(低い)のフレームを選ぶことで、視線が低くなり、圧迫感を抑えて部屋を広く見せる効果があります。

一方、日常の掃除を楽にしたい場合は、ルンバや掃除機が入りやすい脚高160mm以上のハイタイプが便利です。

また、座面高45cm〜50cmは、立ち上がったり座ったりする動作が楽な高さで、老後を見据えた快適性と安全性の悩みを解消できます。

【ヘッドボード】寝室の「顔」を設計する。寝室の印象を決めるポイント

ヘッドボードは、まさに寝室の「顔」であり、ホテル感を決定づける重要なパーツです。

布張り(ファブリック)のヘッドボードは、音や光を吸収する効果もあり、落ち着いた雰囲気を演出するのに優れています。

木製のヘッドボードに間接照明のラインを組み込む「建築化照明」を採用すると、モダンで高級感のある演出ができます。

また、スマートフォンなどを置くための小物用ニッチやコンセントをヘッドボードに一体化して造作すると、配線や散らかりストレスを解消できます。

寝る前の習慣を整えることができ、生活感を隠しつつ、高い満足度を得られるでしょう。

具体的な事例が載った事例集を無料でダウンロードして、失敗しない寝室づくりを検討してみませんか?役立つ資料・カタログをプレゼント中です。

<<cta-info-01>>

間接照明とアートの配置:「陰影」で安らぎのある空間を作る

ホテルライクな寝室の特長は、「光」と「陰」が織りなす陰影による安らぎの演出です。

一般的なシーリングライトの明るい光ではなく、間接照明をいくつか組み合わせることで、非日常的なムードが生まれます。

ここでは、その照明計画と、空間を格上げするアートの配置術を解説します。

寝室照明の基本:「天井」「ベッドサイド」「足元」で陰影を作る

ホテルライクな寝室の照明は、「天井」「ベッドサイド」「足元」の三層の光の層を作るのが基本です。

まず、全体照明として、光が直接見えない間接照明やダウンライトで空間全体の明るさの土台を形成します。

次に、就寝前の読書や作業など、特定の行為を照らすタスク照明として、ベッドサイドランプを配置します。

最後に、壁に飾ったアートや造作を照らすアクセント照明で非日常の演出を加えます。

光の層を重ねることで、まぶしさを避けつつも必要な明るさを確保でき、夜間の目の疲れを軽減できます。

ベッドサイド照明の選び方:読書灯・スタンドをシンメトリーに置くコツ

ベッドサイドの照明は、安らぎと実用性の両立が求められます。

手元を照らす光は、リラックス効果のある2700K前後の暖色(電球色)を選び、グレア(眩しさ)が少ないデザインにすると、読書時の視認性が向上します。

照明のスイッチは、寝ながら届く位置に統一して設置すれば、就寝前の動作がスムーズになります。

また、ペンダントライトを選ぶ場合は、光源が目線より下にこないように高さを調整しましょう。

夜間の動線を安全にし、起床時の不快感やつまずきの不安を解消するためにも、足元のフットライトなどを併用すると良いでしょう。

アートとミラーの配置術。「ベッドヘッドの上」で奥行きとホテル感を演出

アートやミラーは、空間に奥行きとホテル感を加えるための重要なアクセントです。

効果的な配置は、ベッドヘッドの上の壁面です。この位置に横長のアートを飾ることで、視線が水平に誘導され、部屋全体が広く落ち着いた印象になります。

また、部屋の入隅(いりずみ:角)にミラーをさりげなく配置すると、視覚的に奥行きが拡張され、空間に広がりが生まれます。

アートの額装は、マット紙を用いることで光が柔らかく反射し、上品な雰囲気になります。

これらのアイテムで好みの世界観を表現しつつ、生活感のある散らかりを見せないように整えることで、寝室の満足度が向上します。

ホテルライクな寝室で後悔しないために。よくある失敗例とNGアイテム

ホテルライクな寝室づくりを成功させるためには、プロが知る「よくある失敗例」と「NGアイテム」を事前に把握しておくことが大切です。

特に、「収納計画の不足」や「統一感の崩れ」に焦点を当てて解説します。

【失敗例1】 収納計画の不足。「生活感」が隠しきれず、雑多な空間に戻る

ホテルライクな空間の失敗で多いのが、収納計画の不足です。

オープンラック(見せる収納)は、ホコリが溜まりやすく、また小物で雑多な印象になりやすいため、寝室では最小限に抑えるのが基本です。

加湿器や空気清浄機などの家電も、壁や家具の色に馴染む「白・黒・グレー」を選び、インテリアのノイズ(生活感)を減らしましょう。

特に、延長コードや充電ケーブルなどの「配線」は、モールや家具の裏、ベッド下を通して、視界から徹底的に排除することが大切です。

対策:まずはモノの量を厳選し、「ベッド下収納」や「デザインを揃えた収納家具」で“定位置”を徹底する

この失敗の対策は、まずクローゼットに収まらないモノ(衣類、本、雑貨)は、寝室に持ち込まないことです。

どうしてもモノが減らせない場合は、ホコリが溜まりにくい「ベッド下収納(引き出し式やボックス)」を最大限に活用しましょう。

追加の収納家具が必要になった際には、壁の色と合わせた「扉付き」のデザインを選び、その存在感を消すのが、ホテルライクな空間を保つセオリーです。

【失敗例2】 色数が多すぎる、素材が不統一。「統一感」が崩れ、落ち着かない

色や素材に統一感がないと、せっかくの高級感も失われ、落ち着かない空間になってしまいます。

空間の「テイスト」を決めずに、寝具・家具・照明をバラバラに選んでしまうと、統一感が失われて失敗につながります。

また、「艶(光沢)」のある素材と「マット(艶消し)」な素材の比率が計算されていないと、空間が安っぽく見える原因になります。

さらに、ベッドフレーム、床、ドアなど「木部」の色味がバラバラだと、視覚的なノイズとなり、落ち着いた雰囲気が保てません。

対策:「3色ルール」を徹底し、目指すテイスト(モダン・リゾート等)に合わせて「素材感」も統一する

対策として、空間全体の色は「ベース(7割)」「メイン(2割)」「アクセント(1割)」の3色に厳密に絞り込む「3色ルール」を徹底しましょう。

そして、目指すテイストに基づき、モダンなら「金属・ガラス」、リゾートなら「木・麻」のように、素材の方向性を揃えます。

寝具、カーテン、ラグ、家具の色と素材を揃えることが、空間の統一感を保ち、失敗しないコツです。

【失敗例3】 照明が「明るすぎる」「白すぎる」。陰影がなく、リラックスできない

照明計画の失敗は、リラックスできる空間づくりを妨げます。

日本の住宅に多い「白っぽい光(昼白色・昼光色)」は、寝室をリラックス空間ではなく「作業空間」にしてしまう原因となります。

光源(電球)が直接目に入る「グレア」のある照明は、眩しさの原因となり、落ち着きを妨げます。

また、調光(明るさ)や調色(色味)ができない照明計画では、就寝前や起床時など、シーンに合わせた雰囲気づくりが困難になります。

対策:「一室一灯(シーリングライト)」をやめ、「電球色」の間接照明やベッドサイドランプで「光の層」を作る

この失敗を避けるには、天井のシーリングライトは原則使わないことです。

光源が直接目に入らない「間接照明(フロアランプ、フットライト)」や「ベッドサイドランプ」を複数配置して、光の層を作りましょう。

電球の色は、リラックスした雰囲気を演出しやすい「電球色(暖色系)」で統一するのが鉄則です。

【失敗例4】 ベッドが大きすぎ、通路(動線)が狭い。圧迫感のあるレイアウト

ベッドサイズを優先しすぎて、通路(動線)が狭くなってしまう失敗もよく見られます。

通路が「60cm(少なくとも50cm)」未満だと、日々の通行やベッドメイクの際に不便が生じ、ストレスにつながります。

また、クローゼットの「扉の開閉」やチェストの「引き出し」に必要なスペースが、ベッドと干渉していないか、計画段階で確認が必要です。

ベッド本体だけでなく、ヘッドボードやナイトテーブルを含めた「総寸法」でレイアウトを計画する必要があります。

対策:ベッドサイズより「通路(生活動線)」を優先。ベッド周りに60cm以上の余白を確保する

寝室のレイアウトは、「ベッドサイズ」から決めるのではなく、「確保すべき通路幅」から逆算するのが鉄則です。

ベッドの片側(壁付けの場合)または両側には、人がスムーズに通れる60cmの通路(生活動線)を確保しましょう。

特にクローゼットの扉や引き出しを開けるスペースとしては、ベッドとの間に70cm〜100cmの余白を計画すると安心です。

「ベッドを置いたら狭くなるかも…」図面だけでは分からない広さの感覚、プロに確認してもらいませんか?WEB相談会で間取りを見せれば、失敗しないレイアウトが分かります。無料相談で後悔を防ぎましょう。

<<cta-private-01>>

プロが手掛けた「ホテルライクな寝室」リノベーション3選

ここまで解説したテクニックは、実際のリノベーション事例を見ることで、空間づくりのヒントがよりリアルに感じられます。

「非日常」と「快眠」を両立させた、上質な寝室のリノベーション事例を3つご紹介します。

ネイビーのアクセントウォールと「借景」でホテルライクな空間

この事例の主役は、ベッドヘッド側に大胆に採用した、深いネイビーのアクセントウォールです。視覚的な刺激の少ない寒色系が、空間全体に上質な落ち着きをもたらしています。

壁の「青」に対し、寝具は清潔感のある「白」、床やサイドテーブルは「ブラウン(アースカラー)」で構成。

このように色数を3色に絞り込むことで、洗練されたホテルライクな統一感を生み出しました。

ベッドを中央に据え、サイドの壁付けランプを左右対称(シンメトリー)に配置したレイアウトも、空間の安定感を高める基本を押さえています。

天井のシーリングライトを使わず、窓際のペンダントライトや壁付けランプなどの複数の間接照明で「陰影」を作っている点も、リラックスできるムードを高めるポイントです。

何より、大きな窓の外に広がる豊かな緑を「借景(しゃっけい)」として取り込む設計が、ネイビーの壁が持つモダンな印象と融合し、まるでリゾートホテルのような「非日常感」あふれるリラックス空間を完成させています。

この事例を担当したのは、インテリックス空間設計です。事例のようなリノベーションを希望している方は、ぜひお気軽にインテリックス空間設計へご相談ください!

<<cta-builder-consultation-31>>

間接照明(建築化照明)で「陰影」を主役にしたモダン空間

この事例は、まさに「モダン」なホテルライク空間のお手本です。

何よりも印象的なのが、「陰影」を作る照明計画です。ベッドヘッド側の壁面に「建築化照明(間接照明)」を組み込み、ダークな質感のアクセントウォールを柔らかく照らしています。

天井のシーリングライトに頼らず、天井の木質パネルの縁にも光を仕込むことで「光の層」が生まれ、事例の解説にある通りの「明るすぎず、落ち着いた」ムードを演出しています。

また、「生活感を隠す」工夫も秀逸です。クローゼットは壁と同じ「白」で統一された扉付きの「造作収納」になっており、その存在感を消しつつ、衣類などを完璧に隠しています。

その一方で、アクセントウォールの隣には、ご主人の希望の「見せる本棚」を設置。

ここにも照明を当てることで、単なる収納ではなく、空間を彩るデザインの一部として機能させています。

「隠す収納(クローゼット)」と「見せる収納(本棚)」を上手に使い分け、ダークな壁、温かみのあるオーク材の床、白い収納と素材感を組み合わせることで、「飽きがこず、でも落ち着いて暮らせる」上質な空間を完成させています。

この事例を担当したのは、ひかり工務店 - KIRARI -です。事例のようなリノベーションを希望している方は、ぜひお気軽にひかり工務店 - KIRARI -へご相談ください!

<<cta-builder-consultation-1>>

「深海の青」を天井に映し、深い眠りを誘う空間

この事例は、「色」を使って心身を癒すという、ホテルライクな空間づくりのアプローチを象徴しています。

お施主様の「深海のようなブルーに包まれて深く眠りたい」という強い要望に応え、あえて天井全面に鮮やかな「ロイヤルブルー」を採用しました。

この寝室は空調設備のために天井を一部下げる必要がありましたが、その「低さ」を逆手に取り、ベッドに横たわった時に青い天井が間近に広がるように設計されています。

ベッド脇には本やファイルが並ぶオープンな収納棚があり、一見すると「生活感」が感じられます。

しかし、それ以上に天井と壁の「青」が持つ非日常的なインパクトが強いため、視線がそちらに引き付けられ、細かな生活感が打ち消されています。

さらに、収納ユニット上部の「グレーミラー」が青い天井を映し込み、空間にさらなる奥行きを与え、まさに「深海に包まれる」ような没入感を演出。

床には素足で感じる「質感」を重視したロールカーペットを選ぶなど、視覚(色)と触覚(素材)の両方から、日々のストレスを癒す工夫が凝らされた空間です。

この事例を担当したのは、ディセノです。事例のようなリノベーションを希望している方は、ぜひお気軽にディセノへご相談ください!

<<cta-builder-consultation-29>>

ホテルライクな寝室を実現する最短ルートは?フルリノに相談して失敗ゼロへ

ホテルライクな寝室は、家具や寝具の選び方、照明の工夫次第で、その雰囲気に近づけることができます。

例えば、配線やコンセントを壁に隠したり、造作収納で生活感を完全に消したりするには、リノベーションでしか実現が難しいことも確かです。

「うちの築年数の古い家でも理想の空間が実現できるのだろうか」 「好みのビンテージ家具が映える素材感にこだわりたい」 「毎日の片付けが楽になる仕組みを取り入れたい」

見た目と機能の両方に関するお悩みも出てくるでしょう。そうしたお悩みは、リノベーションの専門家に相談するのが解決への近道です。

私たちフルリノは、リノベーションを考えるあなたと、あなたの「好き」を理解し、丁寧に形にしてくれる信頼できる施工会社を繋ぐプラットフォームです。

経験豊富な施工会社や工務店が、あなたの理想とするテイスト(モダン、ビンテージ、リゾートなど)に合わせて、「非日常」と「質の高い眠り」を両立する空間づくりをサポートします。

理想のホテルライクな寝室を実現し、日々の生活に上質な安らぎを取り入れたいとお考えでしたら、ぜひフルリノにご相談ください。

<<cta-consult-01>>